शशि थरूर की राय: भारत-अमेरिका संबंधों पर उनकी टिप्पणी पर उठे सवाल

हाल ही में न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे गए एक लेख में, एक कुशल लेखक, राजनयिक और भारतीय उदार राजनीति में प्रमुख आवाज़ शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में भारत-अमेरिका संबंधों की बदलती गतिशीलता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने सुझाव दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा उथल-पुथल सिर्फ़ एक अस्थायी दौर है, कोई स्थायी झटका नहीं।

थरूर की भू-राजनीतिक चिंताएँ एक निश्चित दृष्टिकोण से वैध हैं। लेकिन लेख और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से कुछ खामियाँ हैं। थरूर का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के अपरंपरागत दृष्टिकोण को समायोजित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, जिससे पिछले दशकों की विशेषता वाली “गर्मजोशी भरी, रणनीतिक साझेदारी” की ओर लौटने का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह धारणा निश्चित रूप से सुकून देने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका-भारत संबंधों को हमारे कूटनीतिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।

‘अमेरिका फर्स्ट’ एक चरण नहीं है – यह एक लक्षण है

ट्रम्प की नीतियों को सिर्फ़ एक अस्थायी चक्कर के रूप में देखने से अमेरिका में हो रहे बड़े बदलावों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। संरक्षणवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और एकतरफावाद का उदय सिर्फ़ एक विवादास्पद नेता की सनक नहीं है; यह अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के भीतर एक गहरे संकट को दर्शाता है।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने सिर्फ़ लोगों की जेब पर ही असर नहीं डाला; इसने ‘अमेरिकी सपने’ को चकनाचूर कर दिया। जैसे-जैसे नौकरियाँ आउटसोर्स की गईं और सामाजिक असमानता बढ़ी, निराशा अंदर की ओर मुड़ गई। ट्रम्प इस स्थिति के कारण नहीं थे; वे इसका परिणाम थे। इराक और अफ़गानिस्तान में अपनी व्यापक सैन्य गतिविधियों से अभी भी उबर रहे अमेरिका ने खुद को आर्थिक रूप से थका हुआ और राजनीतिक रूप से विभाजित पाया। परिणाम? वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हटना और “अमेरिका फ़र्स्ट” का नारा बुलंद करना। ट्रम्प के आक्रामक व्यापार युद्ध और बहुपक्षीय समझौतों पर उनके हमले सिर्फ़ अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं; वे अमेरिकी नीति में व्यापक बदलाव का संकेत देते हैं।

विदेश नीति के विशेषज्ञ के रूप में, थरूर ने यह कथन अवश्य सुना होगा कि “कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि केवल स्थायी हित होते हैं।” वर्तमान परिदृश्य में, अमेरिका का हित संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद में निहित है। “उदार लोकतंत्र” स्थापित करने के बजाय, अमेरिका अब एक भव्य पुराने मुगल या गॉडफादर का मुखौटा तैयार करेगा जो दूसरों द्वारा संरक्षण प्राप्त करके अपने अस्तित्व को मान्य करता है।

अमेरिका की विदेश नीति का पाठ्यक्रम हमेशा संरक्षक या बॉस होने के बारे में रहा है। ट्रम्प और उनके समकालीन पूर्ववर्तियों के बीच एकमात्र अंतर है, थ्रॉटल को आगे बढ़ाने की शैली और रणनीति। उदारवादियों को हमेशा दिवंगत तंजानियाई प्रधान मंत्री जूलियस न्येरेरे का कथन याद रखना चाहिए। “संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक दलीय राज्य है, लेकिन विशिष्ट अमेरिकी फिजूलखर्ची के साथ, उनके पास दो दलीय राज्य हैं।”

अमेरिका के दुष्ट कूटनीतिक हिटमैन, हेनरी किसिंजर ने खुद स्वीकार किया कि अमेरिका का मित्र होना किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। एकध्रुवीय दुनिया के आगमन के साथ, अमेरिका और भारत दोनों ने अपना ध्यान एशिया और हिंद महासागर पर केंद्रित कर दिया। भारत अपनी प्राथमिकताओं को लेकर सतर्क था, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हमेशा तीसरी आंख खुली रखता था। इतिहास साबित करता है कि एशियाई देशों के लिए अमेरिका एक अविश्वसनीय सहयोगी है।

थरूर की निराशाएँ

थरूर के अनुसार, ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे का “अंतर्राष्ट्रीयकरण” करके भारत को नुकसान पहुँचाया। यह आलोचना सतही तौर पर वैध है। कश्मीर पर मध्यस्थता करने के ट्रंप के आकस्मिक प्रस्ताव में कोई दम नहीं था और कूटनीतिक रूप से दखलंदाजी थी। लेकिन क्या यह ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की विशेषता नहीं है? बिलकुल नहीं। अमेरिका कश्मीर पर कभी भी तटस्थ नहीं रहा है। शीत युद्ध के दौरान, यह रणनीतिक कारणों से पाकिस्तान की ओर झुका था- सैन्य ठिकाने, अफगानिस्तान तक पहुँच और इस्लामी दुनिया में पैर जमाना। शीत युद्ध के बाद, जबकि आवाज़ कम हो गई थी, इरादा बना रहा। अमेरिका ने लगातार कश्मीर को अपने क्षेत्रीय हितों के चश्मे से देखा है। इस मुद्दे पर उसने जो भी चुप्पी बनाए रखी है, वह भारत के साथ दोस्ती का संकेत नहीं है- यह रणनीतिक अस्पष्टता है।

उनकी अन्य निराशाओं में शामिल हैं;

- ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को दो परस्पर विरोधी ताकतों के रूप में पेश किया, जबकि वास्तव में पाकिस्तान ने ही पहले ट्रिगर दबाया था।

- पाकिस्तान को एक ऐसा समझौता करने का प्रस्ताव दिया जो उसके लिए उचित नहीं था।

- वैश्विक कल्पना में भारत और पाकिस्तान को फिर से एक साथ लाना।

ये सभी निराशाएँ तो होनी ही थीं। वास्तव में, अमेरिका अपनी ऐतिहासिक स्थिति पर वापस आ गया है, और ट्रंप उन बातों को स्पष्ट रूप से कहने से पीछे नहीं हटेंगे, जिन्हें उनके पूर्ववर्तियों ने छिपाया था।

आतंकवाद-रोधी उपायों पर अमेरिका के दोहरे मापदंड

भारत उन पहले देशों में से एक था, जिसने यह घोषित किया कि आतंकवाद एक वैश्विक घटना है, जिसका कोई धर्म नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आतंकवाद के निर्माण के पीछे दिमाग होने के कारण अमेरिका ने शुरुआती चरण में इस कथन का समर्थन करने में संकोच किया। आतंकवाद के वैश्वीकरण के बाद ही, जब फ्रेंकस्टीन ने ट्विन टावर्स पर हमला किया, तब अमेरिका को इसकी जानकारी मिली।

इन घटनाओं के बाद घोषित आतंकवाद-रोधी उपायों के समाधान को फिर से अमेरिकी हितों ने बाधित कर दिया। विश्व इतिहास का गहन विश्लेषण उदारवादियों की इस धारणा को खंडित करने के लिए पर्याप्त है कि अमेरिका ईमानदारी से आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। निस्संदेह, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता भारत की हर किस्म के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है।

आतंकवाद की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के बावजूद, अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर हमलों के लिए जिम्मेदार समूहों को पनाह दी, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 में मुंबई में नरसंहार शामिल है। आतंकवाद पर बातचीत की जा सकती थी, जब तक कि यह सीधे अमेरिकी धरती को निशाना न बनाए।

अमेरिका ने 2001 में तालिबान को कुचलने और 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। फिर भी, 20 साल बाद, वह दोहा में उनके साथ बातचीत की मेज पर बैठा। वाशिंगटन तालिबान के मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद से संबंधों के बारे में जानता था। फिर भी, इसने उन्हें अपना रास्ता आसान बनाने के लिए कूटनीतिक मान्यता दी। इसने अफगान महिलाओं के नागरिक समाज और लोकतंत्र के चैंपियन को उपेक्षित कर दिया।

हाल ही में, ट्रम्प के विदेश कार्यालय ने सीरिया में हयात तहरीर अल-शाम या एचटीएस के नेतृत्व वाली सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया है, जिसके नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा को पहले जोलानी के नाम से जाना जाता था, जो एक “उदारवादी जिहादी” था। उन्होंने अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए अमेरिकी धन और सहायता का इस्तेमाल किया है। आईएसआईएस और एचटीएस और अन्य आतंकवादी ताकतों की जड़ें पेंटागन में अमेरिका के सैन्य-औद्योगिक परिसर की सेवा करने वाले दिमागों में हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता अमेरिका द्वारा भारत के पक्ष में नहीं दी गई थी।

आतंकवाद से लड़ने में अमेरिका पर भरोसा करना विनाशकारी होगा, जैसा कि आपको याद रखना चाहिए, अब्राहम ने कभी इसहाक की बलि नहीं दी। अंतिम क्षण में, सैन्य-औद्योगिक परिसर बिना किसी चूक के स्टॉप साइन को प्रतिध्वनित करेगा। हर देशभक्त भारतीय को यह याद रखना चाहिए कि फरवरी 2025 में, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जेट की भरपाई के लिए $379 मिलियन जारी किए थे, जिनका इस्तेमाल हाल ही में हुए हमले के दौरान भारत के खिलाफ किया गया था।

हाथी या ड्रैगन: किस पर नियंत्रण?

बेशक, अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल नॉर्थ के लिए चीन को नियंत्रित करने और उस पर लगाम लगाने के लिए भारत अनिवार्य है। भारत की शानदार विरासत, जो इसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से फैली हुई है, वैश्विक मंचों पर हमारे देश के सभी भव्य प्रक्षेपणों की नींव है। QUAD, उर्फ चतुर्भुज गठबंधन, पूर्व जापानी प्रधानमंत्री, दिवंगत शिंजो आबे के दिमाग की उपज है, जिसे बाद में अमेरिका ने फिर से जीवंत कर दिया, जिससे चीन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की उम्मीद थी। लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्री रफीक दोसानी ने अपने लेख में लिखा है, “… जबकि क्वाड कूटनीतिक ध्यान आकर्षित करने में सफल हो सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया पर इसका ठोस प्रभाव न्यूनतम है।”

तो, सवाल यह है कि किस पर लगाम लगाई जा रही है? चीन या भारत? चीन के खिलाफ जवाबी संतुलन की आड़ में अमेरिका और उसके सच्चे साथी भारत और उसकी आकांक्षाओं को खत्म कर रहे हैं। भारत को चीन के खिलाफ महज ढाल बनाकर रखना पश्चिमी हितों को पूरा करता है।

वाशिंगटन हमेशा एकतरफा व्यापार संबंधों का पक्षधर रहा है, जबकि भूराजनीति में भारत के ट्रम्प कार्ड बहुपक्षवाद और बहु-संरेखण हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध आंकड़ों में अतिशयोक्तिपूर्ण और भू-आर्थिक दृष्टिकोण से योजनाबद्ध प्रतीत होते हैं। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि वाशिंगटन का एकमात्र लक्ष्य भारत को चीन के खिलाफ उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना है। आयात-निर्यात के आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि भारत से निर्यात वस्तुओं की एक मलाईदार परत तक ही सीमित है। अमेरिका खुद को चीन से अलग करने या भारत को बढ़ावा देने में विफल रहा है। दूसरी ओर, भारत ने रूस और चीन के साथ गहन संबंध बनाए हैं, जिससे अमेरिका निराश है।

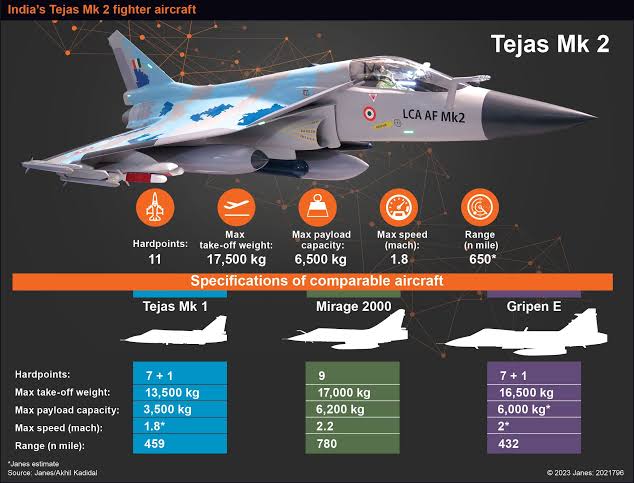

वाशिंगटन द्वारा भारत को अपने अधीन करने की कोशिश का इतिहास बहुत पुराना है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ दरारें हैं। 2019 में जीएसपी (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली) को रद्द करना, आदान-प्रदान करने में लगातार अनिच्छा, तेजस एमके-2 के लिए तकनीक के हस्तांतरण में देरी और अंत में टैरिफ को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत पर नियंत्रण और अधीनता का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा दरार अस्थायी नहीं है, बल्कि यह विभिन्न आर्थिक और भू-आर्थिक घटनाओं का परिणाम है, जो आने वाले दिनों में और भी बदतर हो जाएगी।