क्यूबा से भारत तक: लोकतंत्र के युग में चे ग्वेरा के आदर्शों की प्रासंगिकता

यह चर्चा ‘बुक बैठक’ श्रृंखला का हिस्सा है, जो द ऐडेम और का द आर्ट कैफे, वाराणसी के बीच का एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य समकालीन भारत के लिए प्रासंगिक पुस्तकों और लेखकों पर चर्चा करना है।

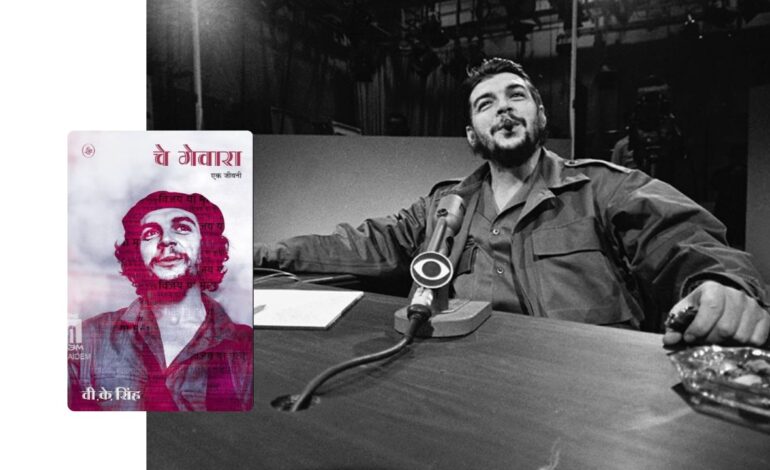

हाल ही में आयोजित ‘बुक बैठक‘ के सत्र में, लेखक वी.के. सिंह के साथ उनकी राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिंदी जीवनी पर चर्चा हुई, जो चे ग्वेरा के जीवन और विचारधारा को केंद्र में रखती है। इस चर्चा में चे के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी गहराई से जुड़ी मानवीय दृष्टि और लोकतंत्र के युग में उनके क्रांतिकारी आदर्शों की प्रासंगिकता पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए। इस संवाद ने न केवल चे की विचारधारा के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, बल्कि 21वीं सदी में उनके दृष्टिकोण की आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में प्रासंगिकता पर भी रोशनी डाली। प्रस्तुत है इस सत्र का लेखबद्ध संस्करण, जो इतिहास, राजनीति और समकालीन मुद्दों पर एक नई दृष्टि प्रदान करता है।

गौरव तिवारी: आज बुक बैठक की श्रृंखला के तीसरे भाग में, हम विनोद कुमार सिंह जी के साथ हैं। उनके साथ हम उनकी किताब ‘चे ग्वेरा’ पर चर्चा करेंगे। पिछले दो एपिसोड्स, जो कि द आईडेम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, से यह एपिसोड मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी दिलचस्प है।

पिछली दो बातचीत प्रोफेसर्स के साथ थीं, जो अकादमिक थे और जिनके लिए किताब लिखना उनके पेशे का हिस्सा है। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वह विनोद कुमार सिंह जी के साथ है। उनकी यात्रा अपने आप में बेहद प्रेरणादायक है। वे एलआईसी में काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताब लिखना शुरू किया।

यह बातचीत मेरे जैसे आम पाठकों के लिए, जो शौक के लिए किताबें पढ़ते हैं, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। क्योंकि विनोद जी की यात्रा भी शौक से शुरू होकर एक लेखक बनने तक की है।

तो, सर, यह परिवर्तन एक एलआईसी कर्मचारी से पूर्णकालिक लेखक बनने तक कैसे हुआ?

वी.के. सिंह: “1972 में मैं एलआईसी में आ गया और लगभग एलआईसी में आने के साथ-साथ मेरी ट्रेड यूनियन से मुलाकात हुई। ट्रेड यूनियन की शुरुआत करने के साथ ही वामपंथी आंदोलनों से भी मेरा झुकाव हुआ। उसी क्रम में संघर्ष की प्रक्रिया चलने लगी। सौभाग्य से हम जिस ट्रेड यूनियन से जुड़े थे, वह हिंदुस्तान की एक जुझारू ट्रेड यूनियन में गिनी जाती थी।

उसकी एक पूरी परंपरा थी, बल्कि यह कहें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है, उसके 1956 में जन्म के समय इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। वहीं से मेरी यात्रा, एक प्रकार से, ट्रांजीशन की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे-धीरे मेरा लिखने-पढ़ने का क्रम तभी से शुरू हो गया।

उस समय से लेकर चे ग्वेरा, फिदेल कास्त्रो, हो ची मिन्ह जैसे लोगों की विचारधाराओं से मेरा परिचय हुआ। पत्रिकाओं में लिखना, अपने ट्रेड यूनियन के आंदोलनों का इतिहास लिखना और इस तरह की चीजें बराबर चलती रहीं। जब मैं रिटायर हुआ, तब मैंने तय किया कि मैंने समाज से जो कर्ज लिया है, उसे लौटाने का समय आ गया है।

मेरे 75 साल की उम्र में, समाज से लिया गया कर्ज लौटाने का यही एक तरीका था जो मैं पिछले 50 साल से जानता था। नौकरी के साथ थोड़ा-बहुत लिखने का शौक बनाए रखा, जो लगातार चलता रहा।

गौरव तिवारी: एक फुल-टाइम लेखक के रूप में किताब प्रकाशित करने और नौकरी के साथ लिखने-पढ़ने के बीच में आपको क्या अंतर लगा? एक फुल-टाइम लेखक के रूप में क्या चुनौतियां हैं, और जो लोग नौकरी के साथ लिखते-पढ़ते हैं, उनकी स्थिति से यह कैसे अलग है?

वी.के. सिंह: देखिए, नौकरी करते हुए लिखने-पढ़ने का मेरा अनुभव कुछ अलग था। पूर्णकालिक लेखक के रूप में मेरी कोई सीधी समझ नहीं है, इसलिए उस रूप में बताना मुश्किल है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जहां भी हम हैं, हमें एक मजदूर और श्रमिक होने के नाते पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए।

नौकरी के साथ, मैं आंदोलन में भी पूर्णकालिक रूप से व्यस्त था। इसके अलावा, अपना ऑफिशियल वर्क भी करता था, और मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। इसलिए, दिल लगाकर काम करने के साथ-साथ एक चौथे अध्याय को खोलने की मेरी क्षमता नहीं थी। जब मुझे समय मिला, तब मैंने लिखने की शुरुआत की।

इसी क्रम में, चे ग्वेरा से मेरी रुचि जुड़ गई। मैंने गेब्रियल गार्सिया मार्केज़ के फिदेल कास्त्रो के साथ संवाद, फिदेल की मोटी किताब और अन्य सामग्रियों को पढ़ा। एक बार हम इन पर चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि इसका अनुवाद कर देना चाहिए। जब मैंने अनुवाद के दौरान सामग्री को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि अनुवाद के बजाय, मुझे अपने हिंदी पाठकों के लिए इन महान शख्सियतों—फिदेल, चे, और हो ची मिन्ह—के पूरे व्यक्तित्व को अपने ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

ये तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा को आप अलग करके समझ ही नहीं सकते। यहीं से चे ग्वेरा को लेकर मेरी दिलचस्पी और लेखन की शुरुआत हुई।

गौरव तिवारी: आज के जो नवयुवक हैं, वे चे ग्वेरा से क्या प्रेरणा और शिक्षा ले सकते हैं? उनके शुरुआती जीवन, विशेषकर जब वे छात्र थे, से क्या सीखने को मिलता है और उनके बाद के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है?

वी.के. सिंह: इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि आप चे ग्वेरा को क्या मानते हैं। चे ग्वेरा को क्या आप बंदूक और हिंसा का प्रतीक मानते हैं, या आप उन्हें उस मनुष्य और मनुष्यता का प्रतीक मानते हैं, जो इस समाज को एक-दूसरे की जान लेने वाले लोगों के समाज से, एक-दूसरे पर जान छिड़कने वाले मनुष्यों के समाज में बदलना चाहते थे। चे ग्वेरा जान लेने वाले नहीं थे; वे जान देने वाले के रूप में देखे जाते हैं।

जब आप उन्हें इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि चे ग्वेरा को क्यों जानना और समझना चाहिए। वे बंदूक की क्रांति या हिंसा से किसी सब कुछ बदल देने की बात नहीं करते। चाहे वह बोलीविया हो, कांगो हो या क्यूबा, जब भी वे क्रांति कर रहे होते थे, तो वे जन विद्रोह की बात करते थे। वे अपना उदाहरण प्रस्तुत करके जनता को क्रांति में उतारने का आह्वान करते थे।

आज के नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि चे ग्वेरा भी एक साधारण बच्चा थे, जैसे कि आप में से कोई भी हो सकता है। चे ग्वेरा होने के लिए महामानव होने की जरूरत नहीं है। इतिहास में यह साबित हुआ है कि सारे असाधारण काम साधारण लोग ही कर सकते हैं। असाधारण कार्य करने की ताकत और क्षमता सिर्फ साधारण लोगों के पास, जनता के पास, और आम आदमी के पास होती है।

यहीं से आपको चे ग्वेरा से प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि उनके विचार और व्यक्तित्व से आप कैसे जुड़ते हैं। उनकी विचारधारा की शुरुआत यहीं से होती है।

गौरव तिवारी: चे ग्वेरा का जन्म अर्जेंटीना की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वे प्रशिक्षण के अनुसार एमबीबीएस छात्र थे, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने क्यूबा और बोलीविया में उपनिवेशवाद के विरोध में संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समर्थन किया, जबकि वे उन देशों के नागरिक नहीं थे।

क्या चे ग्वेरा के जीवन में ऐसे अनुभव मिलते हैं जिससे उनके अंदर यह संवेदना पैदा हुई कि वे दूसरे देशों के नागरिकों के संघर्ष को महसूस कर सके? ऐसा क्या था उनके जीवन में जिसने उन्हें अपनी परवरिश और अर्जेंटीना के वातावरण से परे जाकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी?

वी.के. सिंह: सामंती मिडिल क्लास से उनका परिवार ताल्लुक रखता था, लेकिन यह एक ऐसा सामंती मिडिल क्लास था जो लगभग नष्ट हो चकने के कगार पर था। उस पृष्ठभूमि की जटिलताएँ उनके साथ थीं। लेकिन जब वे पढ़ाई कर रहे थे, खासकर जब ‘मोटरसाइकिल डायरी’ से उनकी यात्रा शुरू हुई, तो यह यात्रा किसी उद्देश्य विशेष को लेकर नहीं शुरू हुई थी। वे यह सोचकर नहीं निकले थे कि उन्हें क्रांति करनी है या कुछ बड़ा बन जाना है।

इस यात्रा के दौरान उनके अनुभवों ने उन्हें प्रभावित किया। यहीं से उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से अलगाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वे दुनिया में निकलते हैं, जनता के बीच पहुँचते हैं और समस्याओं से रूबरू होते हैं, तब उनकी सोच में बदलाव आता है। कुष्ठ रोगियों की पूरी बस्तियों में जाकर, उनके बीच रहकर वे समझने लगे कि वास्तविक समस्याएँ क्या हैं।

उनके क्रांतिकारी बनने की प्रक्रिया का केंद्र मेक्सिको था। उस समय मेक्सिको पूरे लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्रांति आंदोलनों का केंद्र हुआ करता था। तमाम तानाशाहियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले युवा वहाँ पहुँचते थे। मेक्सिको में उनकी दृष्टि का परिपक्व होना शुरू हुआ।

वहाँ उन्होंने फिदेल कास्त्रो से संवाद किए। जैसे-जैसे वे फिदेल से जुड़े, उनके विचारों का अटूट हिस्सा बन गए। उस समय वे क्रांति में चिकित्सक के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि वे बंदूक उठाएंगे या दवाई का बक्सा। दोनों साथ लेकर चलना संभव नहीं था, और जिंदा रहने के लिए एक को छोड़ना पड़ा।

चे ग्वेरा ने तब अपने डॉक्टर के पेशे को छोड़कर क्रांति के सिपाही बनने का निर्णय लिया। क्यूबा की क्रांति साधारण लोगों की ताकत का प्रमाण थी। किसी बाहरी व्यक्ति ने वहाँ तख्ता पलट नहीं किया। वहाँ के किसानों ने सेना बनाई, और तानाशाह बतिस्ता की सेनाओं से छीने गए हथियारों से क्रांति की गई।

चे ग्वेरा का यह निर्णय दिखाता है कि साधारण मनुष्य ही असाधारण काम कर सकते हैं। क्यूबा की क्रांति ने यह साबित किया कि क्रांति का अस्तित्व साधारण जनता के साथ ही संभव है। यहीं से चे ग्वेरा का क्रांति के लिए खुद को समर्पित करना शुरू हुआ।

गौरव तिवारी: चे ग्वेरा की जीवनी पढ़ने पर उनके शुरुआती दौर से जुड़ी तीन बातें खासतौर पर ध्यान खींचती हैं। पहला, उन्हें किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। वे हर विषय की किताबें पढ़ते थे, चाहे बाद में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो। उन्होंने अपनी खुद की डिक्शनरी भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने दर्शनशास्त्र के सभी टर्म्स लिखे। वे भारत और दुनिया के कई दार्शनिकों को पढ़ रहे थे, और यूरोप के पुनर्जागरण काल और भारत के ओरिएंटल फिलॉसफी से जुड़े विचारों को अपनी डिक्शनरी में समेट रहे थे।

दूसरी बात यह है कि उन्हें यात्राएँ करने का बहुत शौक था। पिछली चर्चा में प्रसादानंद शाही ने यह बात उठाई थी कि जैसे भारत में भक्ति कवियों की विवेक परंपरा उनके अनुभवों और यात्राओं से आई है, जिसमें बुद्ध की छाप दिखाई देती है, वैसे ही चे ग्वेरा भी अपने स्कूल और कॉलेज के समय यात्राएँ करते थे। उन्होंने ‘मोटरसाइकिल डायरी’ लिखी, जो उनकी यात्रा के अनुभवों को समेटती है।

तीसरी बात, जो मुझे उनके युवा दौर से बहुत प्रेरणादायक लगी, वह यह है कि उनके अंदर वह संवेदनाएँ पैदा हुईं कि एक इंसान दूसरे इंसान की समस्याओं को समझ सके। वे अपने पढ़ाई के समय से ही वालंटियर करते रहते थे। जैसे आप भी बता चुके हैं, उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए भी वालंटियर किया।

वी.के. सिंह: उनके पढ़ाई के दौरान ही यह बात साफ हो गई थी कि वे चीजों को गहराई से समझना और जानना चाहते थे। उनके अंदर जानने की जो ललक और उत्सुकता थी, वह स्वाभाविक रूप से आई। जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हो, तब आपके पास जानकारी का मुख्य स्रोत किताबें होती हैं। यही कारण था कि उन्होंने किताबों को पूरी तरह समर्पित होकर पढ़ा।

उन्होंने हर विषय को जानने और समझने का प्रयास किया। इसी वजह से मैंने उन्हें ‘बहुआयामी’ कहा, क्योंकि वे पूरी दुनिया को समझना और जानना चाहते थे। वे न केवल दुनिया के मर्म को जानना चाहते थे, बल्कि उसकी दार्शनिकता और व्यवहार को भी समझना चाहते थे। उनके लिए वैचारिक और व्यवहारिक पहलुओं को मिलाकर समझना महत्वपूर्ण था।

जिस समय उनके पास यह अवसर था, किताबें उनके जुनून का हिस्सा बन गईं। जब किताबों का जुनून चढ़ा, तो वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा। बाद में जब उन्होंने मोटरसाइकिल यात्राएँ शुरू कीं, तब दुनिया को देखने का जुनून चढ़ा। और जब क्रांति का जुनून चढ़ा, तब उन्होंने उसे भी पूरी तरह आत्मसात किया।

गौरव तिवारी: अब जब इन घटनाओं को 50 से ज्यादा साल हो चुके हैं और आपने उनकी जीवनी 2010 के बाद लिखी है, जो घटनाएँ 1950 और 1960 के दशक की हैं, तो लिखते समय आपको क्या लगा? क्या चे ग्वेरा कुछ अलग कर सकते थे, जो उन्होंने किया? उनके जो तरीके थे या उनकी जीवन शैली में क्या ऐसा कुछ था जिसे उन्हें फिर से सोचने की जरूरत थी, या जिसमें बदलाव करना चाहिए था?

वी.के. सिंह: यह चे ग्वेरा की मर्जी पर निर्भर नहीं था कि वह क्या करते, यह उस समय की देश-काल की परिस्थितियों पर निर्भर था। जब आप बीसवीं सदी का इतिहास उठाकर देखें, तो उस समय सारी समस्याओं का समाधान बंदूक के माध्यम से ही किया जा रहा था। यदि आपके सामने बंदूक और गोलियों की बौछार हो रही हो, और आप गुलाब का फूल देने का प्रयास करें, तो यह संभव नहीं होगा।

आपको अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने हथियार, अपनी रणनीति और अपनी कार्यनीति तय करनी होती है। इस रूप में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि चे ग्वेरा या कोई भी क्रांतिकारी केवल हथियारों के बल पर दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे। यह मजबूरी थी कि हथियार उठाए गए।

यही वजह है कि क्रांति के खजाने में बंदूक के साथ-साथ वायलिन और गुलाब भी हैं। अब यह क्रांति को तय करना होता है कि समय की परिस्थितियों के हिसाब से कब बंदूक निकालनी है, कब कलम का उपयोग करना है, कब वायलिन बजानी है और कब गुलाब देना है। बीसवीं सदी हथियार की सदी थी, और उस समय हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

इसके बाद असली क्रांति शुरू होती है। राजनीतिक क्रांति के साथ-साथ वैचारिक क्रांति का काम होता है, जब विशाल जनसमुदाय को अपने पक्ष में जीतने की प्रक्रिया शुरू होती है। बंदूक से उन्हें जीतना संभव नहीं था। उन्हें प्रेम और विचारधारा से अपने साथ लाना पड़ता था।

विध्वंस का काम समाप्त हुआ और सृजन का काम शुरू हुआ। प्रेम और सहिष्णुता के साथ बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। यही असली क्रांति है, जो जनसमुदाय और मानवता के साथ प्रेम और सृजन का संदेश देती है। यह पूरा बदलाव यहीं से शुरू होता है।

गौरव तिवारी: किसी क्रांतिकारी उत्साह और अहिंसा तथा शांति के सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया गया? क्या इन दोनों विचारों के बीच सामंजस्य संभव है?

वी.के. सिंह: यह संतुलन बनाना ज़रूरी है, और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। आप देखिए कि क्रांतिकारी जोश और बदलाव के बीच सामंजस्य बनाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। आज भी, अगर आप हमारे समाज को देखें, तो परिस्थितियाँ पूरी तरह से नहीं बदली हैं।

उदाहरण के लिए, आपकी जेलों में आज भी यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के तहत कितने लोग कैद हैं। मॉब लिंचिंग में मरने वाले कौन लोग हैं? जब ग्राहम स्टेंस को जला दिया गया, तो सवाल उठता है कि कौन लोग उसे जलाने वाले थे। हिंसा अब भी हमारे समाज से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

लेकिन आज का परिदृश्य बीसवीं सदी की मजबूरियों से अलग है। आप सीधे बंदूक लेकर क्रांति के लिए नहीं उतर सकते। एक तो परिस्थितियाँ उस समय जैसी नहीं हैं, और दूसरी बात यह कि ताकत और तकनीक के चलते अंतर बहुत बढ़ गया है। एक समय था जब आप शासकों के हथियार छीनकर क्रांति कर सकते थे, लेकिन आज ‘मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ ने यह समीकरण बदल दिया है।

यहां तक कि कोविड के दौरान आपने देखा कि पूरी दुनिया साल भर तक बंद रही। इस दौरान पूंजीपति वर्ग ने अपनी संपत्ति में कई गुना वृद्धि की। ऐसे में जन आंदोलनों पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा विकल्प है।

आखिरकार, सहने की भी एक सीमा होती है। बदलाव के लिए अब सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन यह तय है कि आज के समय में तुर्की-ब-तुर्की (प्रत्यक्ष) बंदूक के जरिए बदलाव संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, मेक्सिको में ‘बतिस्ता आंदोलन’ हुआ, जहां सब-कमांडेंट मार्कोस ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी के लिए क्रांति करने या दुनिया का इतिहास बदलने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपका इतिहास नहीं बना सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आपका इतिहास आप स्वयं बनाएंगे।

यही संदेश है—कि बदलाव और क्रांति जनता के द्वारा और जनता के लिए होनी चाहिए।

पुस्तक बैठक श्रृंखला से वी.के. सिंह के साथ पूरा साक्षात्कार यहां देखें।