संघर्ष के पार: परंपरा और व्यापार से शांति की तलाश

दक्षिण एशिया की खूनी सीमाओं के नीचे एक शांत, पुरानी कहानी बहती है – नदियों की जो विभाजन को स्वीकार करने से इनकार करती हैं, व्यापारियों की जो कभी दुश्मनी के बदले रेशम का आदान-प्रदान करते थे, और संतों की जो तारों से जगमगाते आसमान के नीचे शांति का उपदेश देते थे।

यह केवल लोककथा नहीं है; यह एक भूला हुआ रोडमैप है। जैसे-जैसे नेता युद्ध के ढोल पीटते हैं और सेनापति आग उगलते हैं, क्षेत्र एक चौराहे पर खड़ा है। क्या होगा अगर, तलवारों के बजाय, हम कहानियों का आदान-प्रदान करें? क्या होगा अगर व्यापार ने संघर्ष की जगह ले ली? यह लेख एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए दबी हुई बुद्धि को उजागर करता है: क्या हमारे साझा अतीत के भूत एक अधिक मानवीय, समृद्ध और एकजुट भविष्य को रोशन कर सकते हैं?

‘एवरीथिंग अंडर द सन कंटीन्यूज़’ में नलिन वर्मा का कॉलम। यह कॉलम का 12वां लेख है।

पुराने पंजाब के हलचल भरे बाज़ारों में, जहाँ रावी नदी सद्भाव के गीत गाती थी, दो व्यापारी – एक लाहौर से और दूसरा अमृतसर से – रेशम को लेकर एक भयंकर व्यापार युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने एक-दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाया और उनकी लंबी प्रतिद्वंद्विता ने दोनों की दुकानों को खाली कर दिया और उनके परिवारों को भूखा रहना पड़ा। एक शाम, एक सूफी संत ने उनकी दुर्दशा को देखते हुए उन्हें चमकते सितारों के नीचे रावी के किनारे एक साधारण दावत के लिए आमंत्रित किया। संत ने कहा, “एक ही शाखा पर दो पक्षी लड़े, और दोनों एक शिकारी के जाल में फंस गए।” व्यापारियों ने अपनी कुल्हाड़ियाँ दबा दीं और जल्द ही उनकी दुकानें समृद्धि से भर गईं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहंकारी हरकतों को एक तरफ रख दें। एक पल के लिए उनके लिए अपनी पसंद-नापसंद भूल जाएं। अगर वे भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में युद्ध के बजाय व्यापार को प्राथमिकता दे सकते हैं, तो क्या हम अपने लोककथाओं और संतों के साधनों का उपयोग करके आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकते हैं – जिन्होंने शत्रुता के बजाय वाणिज्य, मानवीय मूल्यों और सामंजस्यपूर्ण आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी? क्या यह पहचानना इतना कठिन है कि सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माता और विक्रेता – जो भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार आपूर्ति करते हैं – शायद लोककथाओं में क्रूर शिकारी का आधुनिक समय का पुनर्जन्म हो सकता है?

जब से सिरिल रैडक्लिफ ने दक्षिण एशिया के भूगोल को फिर से परिभाषित किया, तब से इस क्षेत्र में शांति नहीं रही है, जब से भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया। विभाजन से पहले सदियों तक, इस भूमि के लोग भोजन, स्वाद, भाषा, संगीत, लोककथा, मूल्य, संस्कृति, दुःख और खुशियाँ साझा करते थे। फिर भी, 77 साल से ज़्यादा समय तक अलग-अलग रहने के बाद, उनकी प्रतिद्वंद्विता ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है – अनगिनत मासूम लोगों की जानें गईं और बेशुमार दौलत बरबाद हुई। दोनों देशों के बीच तीन बड़े युद्ध और अनगिनत झड़पें हुई हैं, जिनमें पिछले महीने पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस’ जैसे हालिया टकराव शामिल हैं।

कभी-कभी, मेल-मिलाप के संक्षिप्त दौर ने दोनों देशों को उनके गहरे संबंधों की याद दिलाई है – जैसे करतारपुर कॉरिडोर जो भारत से सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने की अनुमति देता है, जिससे आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा मिलता है। या अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 की लाहौर की बस यात्रा, जो शांति की उम्मीदों का प्रतीक थी और जिसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। सार्क शिखर सम्मेलनों ने संवादों को खोला; क्रिकेट मैच, जैसे 2011 विश्व कप सेमीफाइनल ने प्रशंसकों को साझा उत्साह में एकजुट किया। नुसरत फतेह अली खान जैसे पाकिस्तानी संगीतकार और एआर रहमान जैसे भारतीय कलाकारों ने सीमाओं के पार प्रदर्शन करके दर्शकों को खुश किया। कपड़ा और अन्य वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार ने आर्थिक सद्भावना के क्षेत्र बनाए।

ये क्षणभंगुर क्षण, हालांकि दुर्लभ, दोनों पक्षों के लोगों के लिए खुशी और उम्मीद लेकर आए।

जिंगोइस्ट:

16 अप्रैल, 2025 को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में बोलते हुए, दो-राष्ट्र सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि मुसलमान और हिंदू धर्म, रीति-रिवाजों, परंपराओं, विचारों और महत्वाकांक्षाओं में मौलिक रूप से भिन्न हैं – उनके अनुसार ये मतभेद पाकिस्तान के निर्माण को उचित ठहराते हैं। उन्होंने माता-पिता से पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने का आग्रह किया और उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की “गले की नस” कहा, और “भारतीय कब्जे के खिलाफ संघर्ष” के लिए समर्थन की कसम खाई। हालाँकि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि उनकी टिप्पणी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, लेकिन उनकी बयानबाजी निस्संदेह भड़काऊ, जिंगोइस्ट और सच्चाई से कोसों दूर थी। इसने दोनों देशों के बीच विभाजन और दुश्मनी को और गहरा कर दिया।

इस बीच, भारतीय कट्टरपंथियों ने भी उतनी ही जहरीली बयानबाजी की- पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की बात की, ट्रंप द्वारा ‘सिंदूर’ (हिंदू नारीत्व का प्रतीक) पर व्यापार को प्राथमिकता देने का मजाक उड़ाया और इस जटिल सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि “रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते।” लेकिन क्या यह अनदेखा करना बेतुका नहीं है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज- जो अब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित पंजाब से होकर बहने वाली नदियाँ हैं- ने अनादि काल से लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को पोषित किया है? क्या पानी के बिना खून हो सकता है?

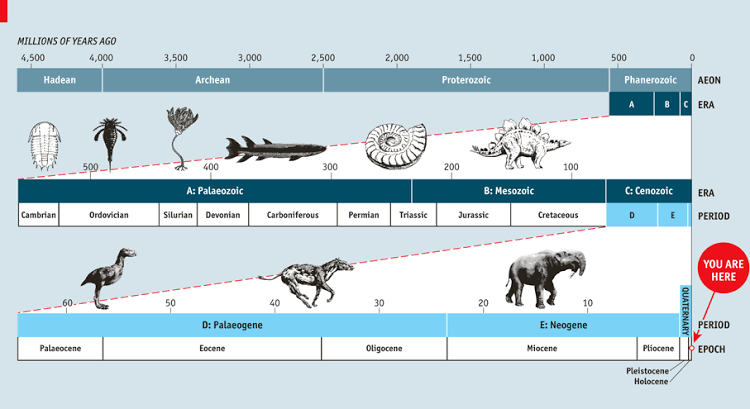

मोहम्मद अली जिन्ना और विनायक दामोदर सावरकर के समर्थकों के प्रति उचित प्रेम और सम्मान के साथ – जो यह मानते थे कि हिंदू और मुसलमान “अलग राष्ट्र” हैं – इस लेखक को विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहिए: यह विश्वास मूल रूप से अवैज्ञानिक और अमानवीय था। चार्ल्स डार्विन से लेकर युवाल नूह हरारी तक, नृविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, दर्शन और इतिहास के शोधकर्ताओं ने संदेह से परे साबित कर दिया है कि सभी होमो सेपियन्स की उत्पत्ति और वंश एक समान है। यहाँ तक कि रवींद्रनाथ टैगोर और मिर्ज़ा ग़ालिब जैसे साहित्यिक दिग्गजों की कविताएँ भी इस मौलिक एकता को प्रतिध्वनित करती हैं।

व्यापार और विनिमय की शक्ति

जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद (1908-1999) के पूर्वज मुगल सम्राट शाह आलम के शासनकाल के दौरान काशगर (अब काशी, झिंजियांग, चीन में) से आए थे। वे हर्बल दवा के व्यापारी थे, जो चिकित्सा और परोपकार में गहराई से निहित थे। हमदर्द की दवाइयों, सिरप और शरबत की श्रृंखला भारत और पाकिस्तान में लोगों के शरीर और आत्मा को पोषण देती रहती है। उनकी विरासत इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि औषधीय ज्ञान, उपचार पद्धतियों और करुणा के आदान-प्रदान में युद्धोन्माद या हथियारों की होड़ में लिप्त होने की तुलना में शांति को बढ़ावा देने की कहीं अधिक क्षमता है।

जामिया हमदर्द के प्रतिष्ठित कंप्यूटर वैज्ञानिक और कुलपति प्रो. (डॉ.) मोहम्मद अफशर आलम कहते हैं, “प्रेम, आपसी सम्मान, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्य हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल हैं। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाते हुए इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।” उनके नेतृत्व में, विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों की मानवतावादी और परोपकारी भावना में निहित रहते हुए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

फिर भी, हर कोई इस भावना को साझा नहीं करता है। एक कट्टरपंथी, साधु के रूप में प्रस्तुत – रामदेव – ने हमदर्द उत्पादों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक कलह को भड़काने का प्रयास किया। हालाँकि, उनके प्रयासों को न्यायपालिका और आम जनता दोनों ने दृढ़ता से खारिज कर दिया।

इस चर्चा में जामिया हमदर्द का ज़िक्र आकस्मिक नहीं है। यह याद दिलाता है कि आधुनिक चीन- जो अब भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में “शांति के खलनायक” की भूमिका निभा रहा है- ने कभी दार्शनिकों, यात्रियों और चिकित्सकों को पाला-पोसा था, जिन्होंने पूरे एशिया में पुल बनाए। चीन को फा-हियान, ह्वेन त्सांग (हुईन त्सांग) और हकीम अब्दुल हमीद के पूर्वजों जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने दक्षिण और पूर्वी एशिया के जीवन, संस्कृति और दर्शन को समृद्ध किया। व्यापार, बौद्धिक आदान-प्रदान और मानवीय बंधन का उनका मार्ग खतरनाक संघर्षों और विभाजनों की खोज की तुलना में कहीं बेहतर विरासत प्रदान करता है।

अवसरों की भरमार

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता करने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका थी या नहीं, यह बात अलग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध विराम हुआ है। यह दोनों देशों को आत्मनिरीक्षण करने और शांति, समृद्धि और अपने नागरिकों की भलाई में निहित भविष्य को गढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

यह सीमा के दोनों ओर के लोगों को यह सोचने का मौका भी देता है कि उनके शासक वर्ग किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में, पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की दुखद हत्या की वजह बनी खुफिया विफलता से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जनता को जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। संकट के दौरान आम भारतीयों द्वारा प्रदर्शित धर्मनिरपेक्ष और मानवीय मूल्यों को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक अभिनेताओं द्वारा धर्म को विभाजनकारी उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जा सके।

इसी तरह, पाकिस्तान के लोगों को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों को स्पष्ट रूप से खारिज करना चाहिए – ये संगठन जिहाद की भाषा का दुरुपयोग करते हैं और नियंत्रण रेखा के पार निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद और मानवता कभी एक साथ नहीं रह सकते।

“हे महान लोगों,

युद्ध टल जाए तो अच्छा है।

तुम्हारे और हमारे आंगन में,

दीप जलता रहे तो अच्छा है।”

– साहिर लुधियानवी

अब समय आ गया है कि साहिर के शब्दों को विभाजन के दोनों तरफ गाया जाए – और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके अनुसार जीवन जिया जाए।

हिडेस्पेस की ऐतिहासिक लड़ाई (326 ईसा पूर्व), जो अब पाकिस्तान में झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी, में राजा पोरस के हाथियों ने सिकंदर महान के भालों के खिलाफ दहाड़ लगाई थी। हालांकि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे फिर से राजा बना दिया। बदले में, पोरस ने सिकंदर की पीछे हटती सेना को अनाज, दवा और सामान भेजा, जिससे उनकी जान बच गई। विनिमय के एक कार्य ने विजय के एक क्षण को सहयोग और गरिमा के क्षण में बदल दिया।

भारत और पाकिस्तान के लोगों: शत्रुता को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अपनी साझा विरासत पर भरोसा करें। युद्धों ने मानव इतिहास में

कभी भी स्थायी समाधान नहीं दिया है।