21वीं सदी के भारत में संत रैदास का महत्व

यह चर्चा बुक बैठक नामक श्रृंखला का हिस्सा है, जो द ऐडेम और का द आर्ट कैफे, वाराणसी के बीच का एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य समकालीन भारत के लिए प्रासंगिक पुस्तकों और लेखकों पर चर्चा करना है।

संत रैदास, जिन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के संत, कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी के भारत में उनके समानता, सार्वभौमिक भाईचारे और सामाजिक न्याय के संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और वह रैदासी धार्मिक आंदोलन में एक केंद्रीय बिंदु हैं।

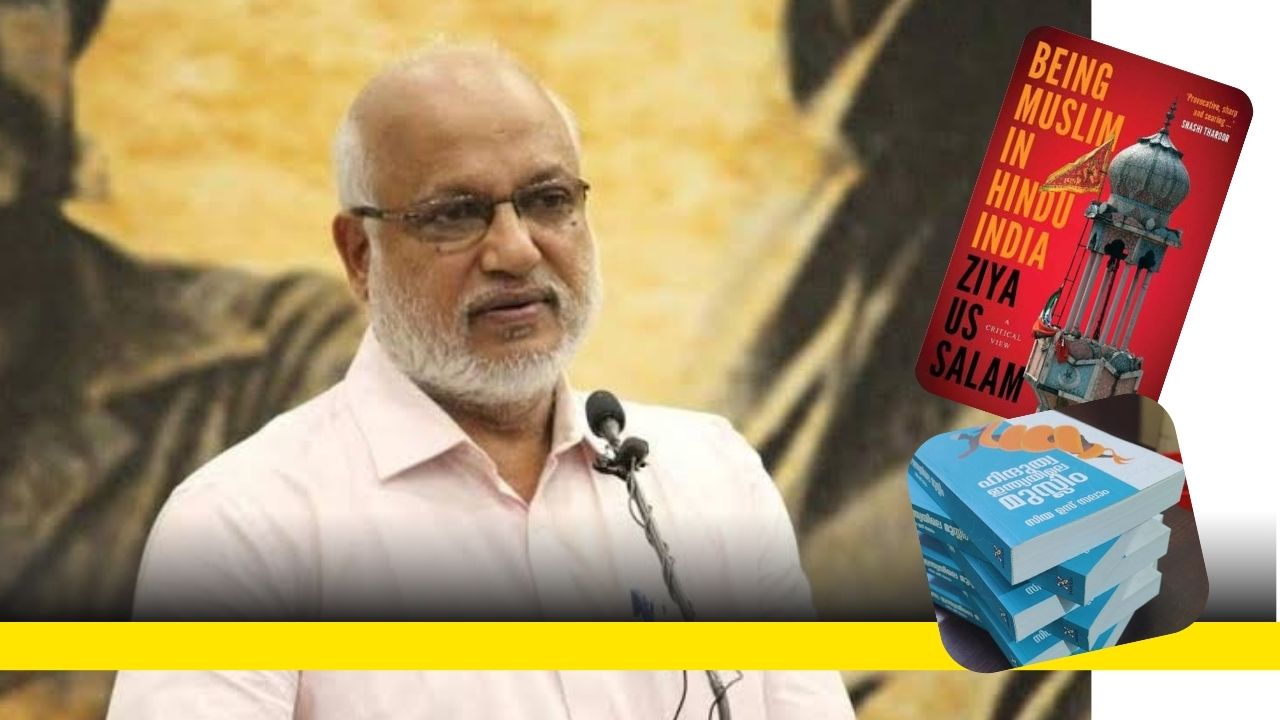

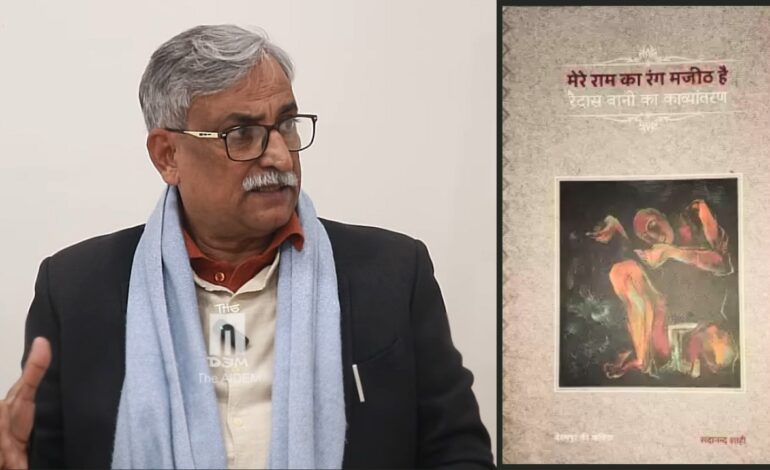

कवि सदानंद शाही ने अपनी पुस्तक “मेरे राम का रंग मजीठ है” में संत रैदास की कविताओं का आधुनिक हिंदी में अनुवाद किया है। शाही का काम रैदास की कविताओं की आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई को संरक्षित करता है और इसे नई पीढ़ी के लिए जीवंत बनाता है।

गौरव तिवारी: आज बुक बैठक की दूसरी बैठक में हम लोग सदानंद शाही के साथ हैं, जिसमें उनकी किताब “मेरे राम का रंग मजीठ है” पर चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में संत रैदास के भजनों का काव्यात्मक अनुवाद शामिल है। आपकी पुस्तक में “रैदास” नाम का उपयोग किया गया है, जबकि विकिपीडिया पृष्ठ पर उन्हें “रविदास” के नाम से संदर्भित किया गया है। यह नामों में अंतर क्यों है?

सदानंद शाही: रैदास इनका मूल नाम है और मुख्य रूप से आप देखें तो जहां रैदास हुए थे, वह बनारस का पूर्वी हिस्सा है। तो इधर के जो टेक्स्ट पुराने मिलते हैं, उनमें रैदास नाम प्रयोग किया गया। प्रसार इनका पश्चिम तक गया था, राजस्थान और पंजाब के बहुत सारे स्रोत हैं, तो उन सारे स्रोतों में रविदास नाम का प्रयोग किया गया है।

लेकिन टेक्स्ट का सबसे पुराना रूप रविदास, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी रविदास ही लिखा गया है। गुरु हो गए तो उनको सम्मान देने के लिए एक संस्कृत निष्ठ अभिजात रूप देने के लिए रविदास नाम किया गया।

इनका जो समय है, वह 14वीं-15वीं शताब्दी का समय है, यानी बिल्कुल कबीर का समय। कबीर और रैदास, यह अद्भुत बात है कि इसी बनारस में दोनों शहर के दो छोर पर एक ही समय में यह दो कवि, दो संत कवि, रह रहे हैं और दोनों की वाणी लगभग मिलती जुलती और एक तरह के लोगों को संबोधित करती हुई।

बहुत सी कविताएँ जिनका काव्यात्मक अनुवाद किया गया है, उनमें रैदास ने कबीर का उल्लेख किया है और कबीर ने रैदास का किया है। दोनों एक दूसरे का उल्लेख भी करते हैं। दोनों एक समय में थे और एक ही वैचारिक धारा थी। फर्क सिर्फ यह है कि कबीर के यहाँ एक ताप आपको अनुभव होगा, उनकी वाणी में एक ओज है, एक ऊर्जा है, जिसे आगे चलकर खंडन-मंडन कहा गया। कबीर चुनौती देने वाले भाव से कहते हैं, “जो तू बाभन बाबनी जाया आन बाट काहे नहीं आया।” लेकिन रैदास जो हैं, बहुत विनम्र और सरल भाषा में बात करते हैं, उनकी मुद्रा कहीं भी आक्रामक नहीं होती।

दृढ़ता और संदेश में दृढ़ता दोनों में समान है, लेकिन भंगिमा अलग-अलग है। हमारे मित्र पीटर फिलेंडर, जिन्होंने रैदास का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, बड़ी मजेदार व्याख्या करते हैं कि कबीर का जन्म वैशाख में हुआ था, जब खूब गर्मी होती है, और रैदास का माघ महीने में, जब ठंड होती है। तो उनकी भाषा के नेचर में वैशाख वाली ताप और माघ वाली शीतलता का अंतर है।

गौरव तिवारी: संत रैदास भी क्या अपने समय में उसी तरह प्रसिद्ध थे? उनके अनुयायियों की संख्या उसी तरह थी या यह संख्या बाद के वर्षों में बढ़ी है? और कौन सा क्षेत्र था?

सदानंद शाही: एक तो यह है कि वह लगभग एक ही समय दोनों हुए और संतों की एक खास बात है कि वह निरंतर यात्रा करते रहे। और मुझे लगता है कि यह जो यात्रा की प्रवृत्ति संतों में आई, उसका संबंध कहीं न कहीं बुद्ध की यात्रा से, बुद्ध की शिक्षा से है। यह मेरा अनुमान है, इस पर मैंने कोई ठोस काम नहीं किया है। लेकिन आप देखिए तो रैदास के राजस्थान तक जाने की बात और जो एक झाला की रानी है, झाली रानी, वह रैदास की शिष्या हुई और फिर उन्होंने रैदास को आमंत्रित किया। चित्तौड़ गए रैदास तो।

और जो रैदास की शब्दावली आप देखेंगे तो यहां जन्म उनका बनारस में हुआ और जैसा कि सामान्य भाषा का जो स्ट्रक्चर है वह ब्रज भाषा वाला है, जो उस समय कविता की भाषा थी। लेकिन रैदास के यहां आपको ऐसी शब्दावली मिलेगी जो बहुत सारे फारसी के शब्द उसमें हैं। तो वो यात्रा का ही परिणाम है। और उनके गुजरात जाने की भी चर्चा मिलती है। तो उनका प्रभाव पश्चिम तक था।

गौरव तिवारी: अभी देखते हैं कि बनारस में जो सालाना जन्म महोत्सव होता है, उसमें पंजाब से बहुत सारे अनुयायी अभी आते हैं। वो प्रभाव उनका समकालीन प्रभाव था या प्रभाव बाद में गया है?

सदानंद शाही: गुरु ग्रंथ साहिब में जो जोड़ा गया, यह 16वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है। यह इधर जो बहुत ज्यादा आपको लोग आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी वजह तो यह है कि एक रविदास सिखों की एक परंपरा विकसित हुई। और सिख धर्म के भीतर ही एक खास तरह का विभाजन कहें या एक पहचान का सवाल वहां भी आया। तो इन लोगों ने एक समानांतर धर्म बनाया और सिख धर्म के मॉडल पर ही जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं| जो सिख धर्म में सबसे महत्त्वपूर्ण है, गुरु ग्रंथ साहिब से इन्होंने रैदास बाणी का जो संकलन बनाया, उसकी एक पोथी बनाई और एक संप्रदाय बनाया। और इत्तेफ़ाक़ से यह लोग बहुत संपन्न भी हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं। तो केवल पंजाब से नहीं आते, देश से व विदेशों से भी आते हैं। हाशिये का जो समाज और दलित समाज जो है, वह अपने को रैदास के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है।

गौरव तिवारी: संत रैदास के ऊपर जो परंपरा विकसित हो रही है, उसके दर्शन का मूल क्या है?

सदानंद शाही: एक जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में है, उसकी वजह से सामाजिक संरचना में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुईं। यह गैर-बराबरी मूल स्रोत है। वर्ण व्यवस्था की जो संरचना है, रैदास उस तरह से चुनौती तो नहीं देते जिस तरह कबीर ने दी थी, लेकिन रैदास बार-बार अपनी जो जाति है उसे रेखांकित करते हैं और यह कहते हैं कि भले ही मेरी जाति यह है, लेकिन जो वास्तविक धार्मिकता है वह मेरे भीतर है।

गौरव तिवारी: जैसे उन्होंने अपनी कविताओं में अंत में हर जगह यह जोड़ा है कि “रैदास चमार यह बात कह रहा है”, वैसे कबीर में यह नहीं मिलता है कि “कबीर जुलाहा यह बात कह रहा है”। यह उनकी बहुत कविताओं में है कि “रैदास चमार यह बात कह रहा है”।

सदानंद शाही: ये कबीर ने भी कहीं-कहीं कहा है “जात जुलाहा मति का धी”, मतलब एक-दो दोहे हैं पर ऐसा नहीं है कि हर जगह। लेकिन रैदास अनिवार्यता से कहते हैं, “कह रैदास खलास चमारा।” या उन्होंने यह भी कहा है कि “हम तो वाराणसी के आसपास जन्मे, हम लोग ढोर ढोते हैं।” यह सब जानते हैं कि मरे हुए पशुओं का उपयोग एक खास जाति करती है और वो ढोर ढोने वाली जाति है। लेकिन एक वास्तविक ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से जो मुझे ईश्वर ने अपनाया तो सारी दुनिया मेरा सम्मान करती है। यह भी लिखा है कि “ब्राह्मण आगे हमारा दंडवत करते हैं।”

गौरव तिवारी: हम लोग संत रैदास को पढ़ते हैं तो अन्य जो भक्ति के संत कवि हैं उनमें और संत रैदास की जो शिक्षाएँ हैं उनमें क्या अंतर है या क्या विशेषता है?

सदानंद शाही: देखिए, यह जो निर्गुण संतों की परंपरा है, जिसके प्रवर्तक हम हिंदी में कबीर को मानते हैं, कबीर और रैदास समकालीन ही हैं। रैदास की कविता में सबसे खास बात है कि यह श्रमजीवी साधु की वकालत करती है। यह भी एक तरह से वर्ण व्यवस्था को चुनौती देती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने वर्ण के हिसाब से लोगों के काम निर्धारित किए। काम ही नहीं, उस काम के हिसाब से उनका सृष्टि क्रम भी निर्धारित हुआ। लेकिन रैदास कहते हैं कि हम अपना जूता सीते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। और उनसे हमारा जो प्रेम है, वह प्रेम संभव है।

रैदास जूता सिलने का काम भी निरंतर करते रहते हैं। श्रमजीवी साधुता का तात्पर्य है कि हम दैनंदिन जीवन के काम करते हुए भी मानसिक श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। संतों की परंपरा में अलग-अलग व्यवसायों के संत आए—धुनिया भी आए हैं, कसाई भी, नाई भी। उनकी दिक्कत यह है कि अगर वे अपना पेशा छोड़ दें, तो आजीविका की दिक्कत आ जाएगी।

रैदास जूता सिलते थे, और मान लीजिए कोई साधु टाइप आदमी आ गया, तो उसे जूता फ्री में दे देते थे। उनके पिता रघु को लगता था कि यह तो गड़बड़ कर रहा है, और दुकान का नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्हें अलग कर दिया गया। रैदास ने घर के पीछे एक झोपड़ी डाली और वहीं काम करने लगे। कहानियाँ बताती हैं कि भगवान को लगा कि इतना बड़ा भक्त जूता सिल रहा है, तो वे ब्राह्मण के वेश में रैदास के झोपड़े में पहुंचे और पारस पत्थर दिया। रैदास ने पूछा कि इसका क्या काम है, भगवान ने कहा कि यह लोहे को सोना बना देता है। रैदास ने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो इसे वहां रख दीजिए। साल भर बाद, भगवान को लगा कि अब तो रैदास का सोने का घर हो गया होगा, तो वे देखने गए। उन्होंने देखा कि रैदास अब भी झोपड़ी में जूता सिल रहे हैं। भगवान ने पूछा कि वह पारस पत्थर क्या किया, रैदास ने कहा कि जहां रखा था वहीं है, और फिर अपने पसीने को एक रापी पर लगाया, जिससे वह रापी सोने में बदल गई। इसके बाद रापी को उठाकर कुएं में डाल दिया।

यह कहानियाँ यह बताती हैं कि रैदास यह कहना चाहते थे कि मानवीय श्रम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है जो लोहे को सोना बना सके। हमारी सामाजिक और धार्मिक संरचना में श्रम को निकृष्ट माना गया है, जबकि रैदास ने श्रम की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया।

गौरव तिवारी: कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुभव की शुरुआत तब से मानी जाती है जब वह रामानंद के शिष्य बने। संत रैदास के परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में क्या कहा जा सकता है?

सदानंद शाही: संत रैदास के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की कोई शुरुआत का जिक्र नहीं है। मतलब, जो भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा है, वो खुद की खोजी हुई है। एक बात संशय पैदा करती है कि दोनों ही कवियों ने, चाहे कबीर हों या रैदास, गुरु महिमा पर बहुत लिखा है। लेकिन गुरु के रूप में रामानंद का नाम ना कबीर ने लिया है, ना रैदास ने। और ऐसा नहीं है कि अपनी कविता में किसी का नाम नहीं ले रहे; नामदेव का ले रहे हैं, एक-दूसरे का ले रहे हैं। लेकिन गुरु का नाम नहीं ले रहे हैं, और गुरु महिमा बखान रहे हैं। तो यह बात संशय पैदा करती है। और फिर यही वर्चस्व की धारा में शामिल करने के लिए, रामानंद को गुरु घोषित किया गया।

गौरव तिवारी: लोग कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। टीवी पर तमाम तरह के बाबा लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कुछ आईआईटी से हैं, अध्यात्म प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में संत रैदास का जीवन तो उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादाई है, जो आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं।

सदानंद शाही: बहुत प्रेरणादाई है। वो कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, “मन चंगा तो कठौती में गंगा।” मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। यह जो कपड़ा रंगाने से वेश बनाने से कोई सिद्ध और संत और भक्त नहीं होता। कबीर कहते हैं, “मन का फेर जो मन है उसको बदल।” अगर मन बदल नहीं रहा है, तो आप कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला।

यह रैदास की कविता का बहुत छोटा सा अंश है| आज की भाषा में इसको लिखा गया है:

“जो हरि का नाम जपता है उसके समान ना विष्णु है, ना ही शिव और ना कोई अन्य।

वह एक ही अनेक रूपों में विस्तारित है।

उसे ले आओ भाई, वही भरपूर है, वही पूर्ण है।

भगवत भक्ति के सिवा कुछ नहीं है।

जिसके घर वह अछूत छीपा, नामदेव भी हरि का नाम जपने से मान्य संत हो गया |

व्यास के लिखे और सनक के बनाए ग्रंथों को देखिए।

नाम की महिमा सातों दीपों में है।

जिसके कुल में ईद बकरीद पर गोवध होता हो, जो शेख शहीद और पीरों को मानने वाला हो, जिसका बाप यह सब करने वाला हो, उस कुल का पुत्र कबीर ने ऐसा किया कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध संत हो गया।

जिसके कुटुंब के चमार आज भी बनारस के आसपास ढोर ढोते हैं।

तुम्हारे दसों के दास रैदास का आचारवान ब्राह्मण विधि सहित करते हैं दंडवत।”

गौरव तिवारी: जैसे रवींद्रनाथ टैगोर ने कबीर की 100 कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, वैसे आपने रैदास का किया है| अपनी इस किताब के बारे में बताइए, जिसमें आपने काव्य का अनुवाद किया है?

सदानंद शाही: काव्या अंतरण का मतलब एक तो कविता है और रैदास की कविता हिंदी की ही कविता है। लेकिन उस भाषा और आज की भाषा में बहुत दूरी पैदा हो गई है। वह कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा एक स्थानीय भाषा भी नहीं है क्योंकि वे यात्राएं बहुत करते थे, इसलिए उसमें फारसी के शब्द भी हैं।

काव्यांतरण करने का विचार इसलिए आया कि आज का हिंदी का सामान्य पाठक सीधे रैदास तक पहुंच सके। रैदास की साहित्यिक गुणवत्ता और विचार जो हैं, वे आज के पाठक तक पहुंच सकें। मेरे मन में भी विचार है कि रैदास की 100 कविताओं का काव्यांतरण करूं। इस पुस्तक में 40 पद हैं, जिनमें केवल वही पद संकलित किए गए हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं।

एक ट्रेन चलती है, बेगमपुर एक्सप्रेस। एक बार जब मैं बेगमपुर एक्सप्रेस से आ रहा था, तो कोई व्यक्ति मेरे बगल में बैठा था। उसने कहा कि यह बेगमपुर कहां है? भूगोल में तो बेगमपुर कहीं नहीं है। पहले मुझे हंसी आई, फिर मैंने उन्हें बताया कि बेगमपुर रैदास की कविता में है और यह एक अवधारणा है, एक यूटोपिया है।

उस पद को आप पढ़िए, उसमें रैदास एक वैकल्पिक समाज का सपना देते हैं। कवि क्या करता है? कवि हमारे वर्तमान की विसंगतियों, गैर-बराबरी, अत्याचार, अन्याय, बेईमानी, झूठ और फरेब के बरक्स एक खूबसूरत दुनिया बनाना चाहता है। वह खूबसूरत दुनिया कैसे बनाए? उसके पास उपकरण शब्द हैं। शब्दों के माध्यम से वह करता है।

फिर मैं यह बताऊंगा कि आज इसकी जरूरत क्या है और शायद मैं पढ़ दूं तो बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। काव्यांतरण:

“मेरा शहर बेगमपुर, यहां न दुख है, न दुख की चिंता, न माल है, न लगान की फिक्र।

ना खौफ है, ना खता, ना गिरने का भय।

मुझे मिल गया है ऐसा खूबसूरत वतन, जहां खैरियत ही खैरियत है।

मजबूत और मुकम्मल है यहां की बादशाहत, यहां न कोई दोयम है, न तेयम।

सब अव्वल है, यहां एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं, जिसमें सब अव्वल हैं, सब बराबर हैं।

आबो-दाना के लिए मशहूर यह शहर, अटा पड़ा है दौलत-मंदों से।

जहां भी जाएं, कोई रोक-टोक नहीं है।

सभी बंधनों से मुक्त।

रैदास चमार कहता है, जो इस शहर में रहने वाला है, वही मेरा मित्र है।”

रैदास इस मनस्थिति की बात करते हैं कि सब अव्वल हैं, सब बराबर हैं। यहां कोई दोयम नहीं है, कोई तेयम नहीं है। यह सारी वर्ण व्यवस्था की ओर इशारा है कि चार पायदान बने हुए हैं। एक ऐसा शहर, जिसमें न कोई भय है, न कोई रोक है। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त है। सब समान हैं, सबके साथ समान न्याय है।

गौरव तिवारी: अंतिम सवाल। संत रैदास ने जो बातें 14वीं सदी के भारत के बारे में, अपने आसपास के बारे में लिखी हैं, एक अल्टरनेटिव सिटी का विजन दिया था। अभी हम लोग करीब 600 साल आगे आ गए हैं, तो उसकी क्या प्रासंगिकता है?

सदानंद शाही: इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो मैं यह बात महसूस करता हूं कि अभी तीन दिन बाद हम लोग संविधान को याद करेंगे और संविधान की जो मूल भावना है, उसको याद करेंगे। लेकिन एक संविधान को लेकर यह चर्चा होती है कि यह बहुत सारा पश्चिम के विचारों से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और पंथनिरपेक्षता, यह कहते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से आए हुए शब्द हैं।

लेकिन आप रैदास को पढ़िए। जिस समाज की वे कल्पना कर रहे हैं, जिस बेगमपुर का एक नक्शा बना रहे हैं, उस नक्शे में स्वतंत्रता भी है। किसी को कहीं आने-जाने की रोक-टोक नहीं है। जहां चाहे वहां जा सकते हैं। सब अव्वल हैं। जो शहर में रहने वाला है, सब में एक मैत्री है।

एक और मजेदार बात मैं बताना चाहता हूं। जब संविधान सभा हो रही थी, तो बार-बार रामराज्य की बात भी आई। रैदास के 100 साल बाद एक कवि हुए और उनका जन्म बनारस में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बनारस में बहुत लंबा समय बिताया। उन्होंने रामराज की एक कल्पना दी। मुझे लगता है कि रैदास का जो बेगमपुर है और रामराज्य की जो कल्पना है, दोनों को अगर पढ़ा जाए तो उनमें बहुत कुछ मिलता है।

जो कवि मैं बात कर रहा हूं वह गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास बस एक ही बिंदु पर असहमत हैं, कि वे वर्ण वाले सवाल को माइनस कर देते हैं। बाकी पूरी कहानी वही है। तुलसीदास लिखते हैं कि सब अपने-अपने वर्ण के धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वे वर्ण वाले चक्कर को वापस ले आते हैं। वरना हिंदी में तो बहुत रामराज्य की कल्पना पर बहस होती है, लेकिन उसका मूल बिंदु रैदास की कविता ‘बेगमपुर’ है।

हमारा संविधान भी ठीक से पढ़ा नहीं गया। यह सवाल बार-बार उठाया जाता रहा है कि यह सब पश्चिम से आया है। लेकिन आप देखें तो स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व की जो मूल आत्मा है, वह भक्ति कविता से निकली है। और रैदास उसके पहले प्रवर्तक हैं। कबीर भी कहते हैं, “अवधू बेगम देश हमारा।”

इसको आज पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि अगर हम एक बढ़िया समाज बनाना चाहते हैं, तो यह हमें समझना होगा कि जिस संविधान को हमारी संविधान सभा ने अंगीकृत किया है, उसकी कुछ मूल भावनाएं हमारी संत परंपरा से आती हैं। आप चाहे तो इस बेगमपुर की धारणा के ट्रेसेज और पीछे खोज सकते हैं। गोरखनाथ के यहां भी मिलेगा।

तो इसलिए भक्ति कविता को पढ़ना जरूरी है। संतों की कविता को पढ़ना जरूरी है। चाहे उसे आधुनिकता कहें, चाहे वैश्वीकरण को दोषी ठहराएं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की दुनिया मैं और तुम में बटी हुई है। एक ऐसा अभ्यास हो गया है कि बिना दूसरे के हम अपने को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। हमारी परिभाषा नहीं बन पा रही है, पहचान नहीं बन पा रही है।

एक दूसरा शत्रु हम खड़ा करते हैं और शत्रु की तुलना में हम अपनी पहचान करते हैं। इससे क्या हो रहा है? ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और जो मानवीय गुण हैं, वे धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक होने के एहसास की जगह भिन्न होने का एहसास बढ़ रहा है। जबकि जरूरत एकता की है।

संतों की कविता, कबीर की कविता, रैदास की कविता में वह स्रोत है। इसलिए आज उसे पढ़ने की किसी भी समय से ज्यादा जरूरत है।