मल्लिका साराभाई, महान नृत्यांगना, अभिनेत्री और कार्यकर्ता, ने दर्पणा और नटरानी के माध्यम से अहमदाबाद के प्रदर्शनकारी कला परिदृश्य को आकार दिया है। विश्वस्तरीय प्रस्तुतियों को संजोने से लेकर एक स्वतंत्र कला स्थल को बनाए रखने तक, उनकी यात्रा अटूट जुनून और दृढ़ता की मिसाल है।

कला और विरासत की छाया में एक मुलाकात

मार्च की तपती दोपहर थी जब मैं नटरानी कैफ़े में दाखिल हुआ, जो दर्पणा अकादमी ऑफ़ परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स के दिल में बसा है। अहमदाबाद की गर्मी प्रचंड थी, लेकिन यहाँ, घने पेड़ों की छाया के नीचे, सब कुछ शांत महसूस हो रहा था। कैफ़े के इनडोर विस्तार में बैठते ही मेरा स्वागत गोलमोल और लक्ष्मी ने किया—जो निस्संदेह इस स्थान के स्वामी हैं। यहाँ की जगह, यहाँ की हवा, यहाँ की ऊर्जा—सब पर उन्हीं का अधिकार है। यदि नटरानी कला का एक साम्राज्य है, तो वे इसके शांत सम्राट हैं, हर उस कलाकार पर नज़र रखते हुए जो यहाँ कदम रखता है।

मैं यहाँ मल्लिका साराभाई से कला, विरासत और अहमदाबाद के बदलते दर्शकों पर गहराई से बातचीत करने आया था। उन्होंने मेरे हालिया लेख को पढ़ा था, जिसमें मैंने उनके थिएटर प्रोडक्शन Meanwhile Elsewhere की समीक्षा की थी, और इसे गर्मजोशी से स्वीकार किया था। जैसे ही मैं कैफ़े की ऐतिहासिक लकड़ी की मेज़ पर बैठा, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस शांत माहौल को महसूस किया, मुझे इस स्थान के महत्व का एहसास हुआ। यह सिर्फ़ एक कैफ़े नहीं था; यह वह जगह थी जहाँ पीढ़ियों के कलाकार इकट्ठा हुए थे, सपने देखे थे और अपनी कला रची थी।

दर्पणा की स्थापना: कला और संघर्ष से उपजी एक विरासत

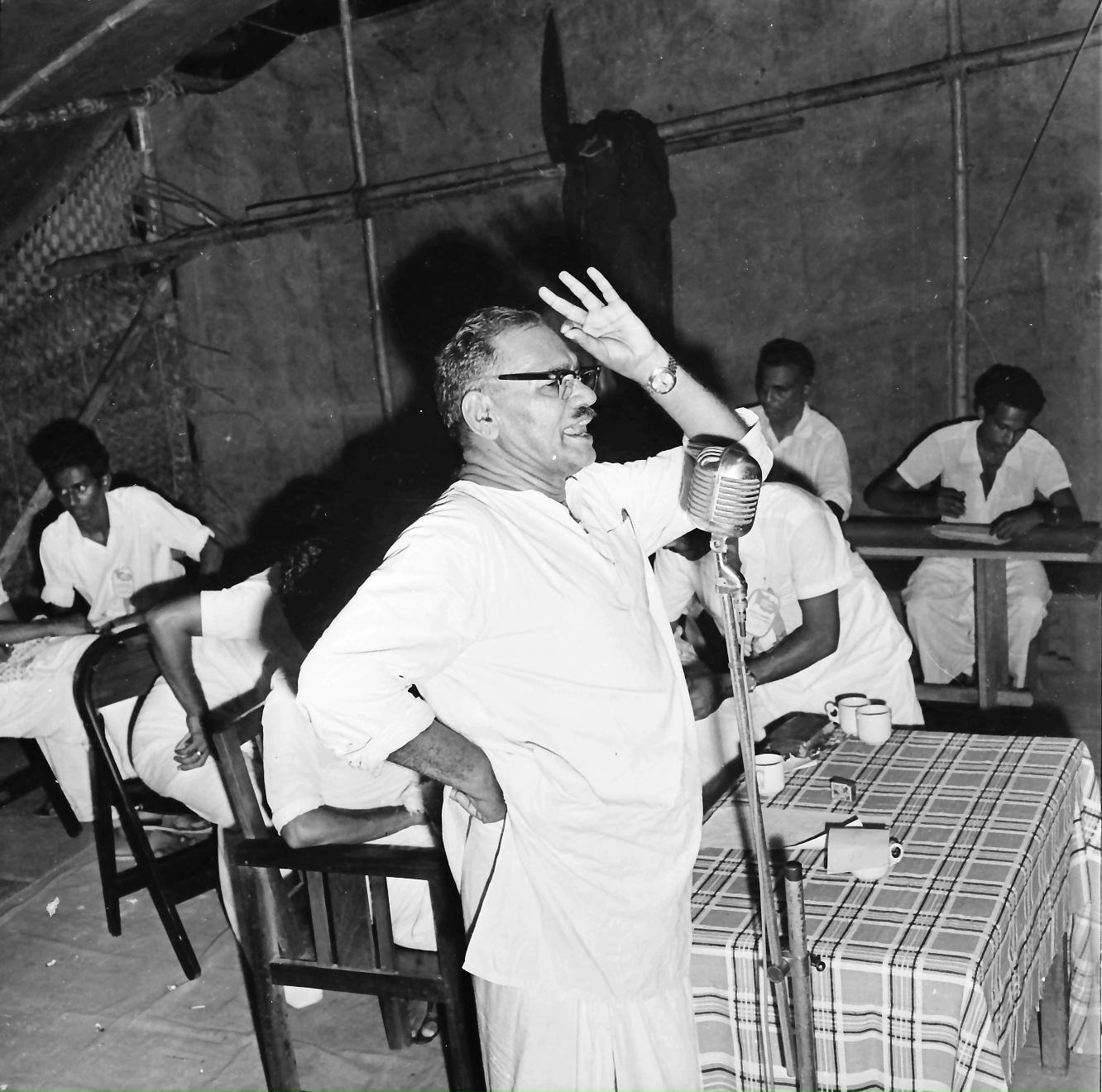

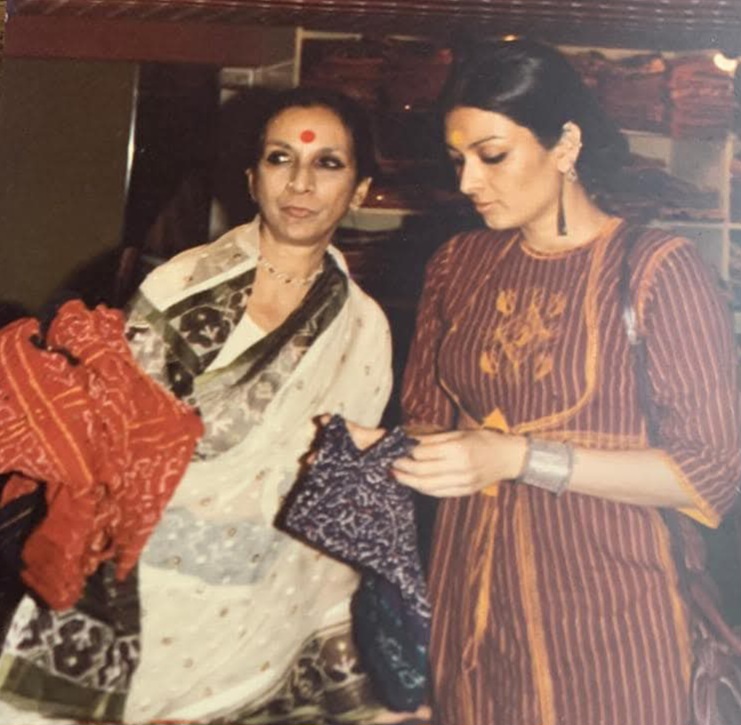

1942 में, मृणालिनी साराभाई ने विक्रम साराभाई से विवाह किया, जो एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे और बाद में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बने। विक्रम ने कैम्ब्रिज से पीएचडी पूरी करने के बाद 1947 में भारत लौटने का निर्णय लिया, उसी समय जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1949 में, मृणालिनी ने दर्पणा अकादमी ऑफ परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनकारी कला संस्थाओं में से एक बनी।

शुरुआत में, मृणालिनी ने भरतनाट्यम सिखाया, जो एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, जिसे समाज के कुछ वर्गों द्वारा उस समय संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि वह एक कलात्मक परिवार से थीं और अहमदाबाद के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति परिवार में विवाह किया था, फिर भी उन्हें समाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने नृत्य को उनके कद की महिला के लिए अनुपयुक्त मानकर खारिज कर दिया। लेकिन एक अडिग समर्थक हमेशा उनके साथ खड़ा रहा—अंबालाल साराभाई, जो विक्रम साराभाई के पिता और एक शक्तिशाली उद्योगपति थे। हालाँकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कला में विशेष रुचि नहीं थी, फिर भी वह हमेशा मृणालिनी के प्रदर्शन में पहली पंक्ति में बैठते थे। उनकी उपस्थिति मौन, लेकिन दृढ़ समर्थन का प्रतीक थी।

पच्चीस वर्षों तक, दर्पणा का संचालन साराभाई परिवार के घर से हुआ। विक्रम साराभाई का मानना था कि अहमदाबाद में पहले से ही कई निष्प्रयोजन इमारतें हैं और जब तक कोई वास्तविक आवश्यकता न हो, तब तक एक और इमारत बनाना उचित नहीं। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था—जब तक अकादमी अपने घर से बाहर न बढ़ जाए, तब तक अलग स्थान की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार, दर्पणा साराभाई परिवार के परिसर में ही फला-फूला, जहाँ इसने पीढ़ियों के नर्तकों और कलाकारों को आकार दिया।

मल्लिका अपने बचपन को इस कलात्मक माहौल में बड़ी ही आत्मीयता से याद करती हैं। “जब मैं स्कूल से लौटती थी, तो मुझे ड्राइंग रूम में बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहाँ भरतनाट्यम की कक्षाएँ चल रही होती थीं,” वह हँसते हुए कहती हैं। उनके बचपन की यादें दो विशिष्ट ध्वनियों से भरी हुई हैं—भरतनाट्यम में लय बनाए रखने वाला वाद्य थट्टुकाज़ी की तालबद्ध आवाज़ और धोबी द्वारा पत्थर पर कपड़े पटकने की तेज़ गूंज। ये ध्वनियाँ, वह कहती हैं, उनके बड़े होने के वर्षों का सार हैं, जहाँ परंपरा, अनुशासन और दैनिक जीवन एक सहज प्रवाह में जुड़े हुए थे।

नटरानी का जन्म: जब एक शहर को थिएटर की जरूरत थी

“जब हमने 1974 में विक्रम साराभाई फेस्टिवल की शुरुआत की, तब अहमदाबाद में विश्वस्तरीय प्रस्तुतियों के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था,” मल्लिका याद करती हैं। “हमने टैगोर हॉल का इस्तेमाल किया, जिसकी ध्वनिकी तो बेहतरीन थी, लेकिन यह बड़े स्तर के प्रोडक्शनों के लिए सुसज्जित नहीं था। मानसून के दौरान, प्रस्तुति के बीच छत से पानी टपकने लगता था।”

वह इस स्मृति पर हँसती हैं, लेकिन उनकी आँखों में एक गहरी झुंझलाहट झलकती है—एक ऐसे शहर को देखने का संघर्ष, जिसमें अपार कलात्मक संभावनाएँ थीं, लेकिन उसे संवारने के लिए कोई समर्पित मंच नहीं था। यही वह समय था जब एक ऐसे थिएटर का विचार आकार लेने लगा, जो सिर्फ़ एक और मंच नहीं, बल्कि पूरी तरह सुसज्जित स्थान हो—राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं से लैस।

1985 तक, यह विचार एक ठोस निर्णय में बदल चुका था। इसका मुख्य कारण था टैगोर हॉल की गिरती स्थिति, जो अब उच्च गुणवत्ता वाली प्रस्तुतियों के लिए उपयुक्त नहीं था। और इसी सोच से, 1994 में नटरानी का जन्म हुआ—यह सिर्फ़ एक मंच नहीं था, बल्कि एक ऐसा थिएटर था, जिसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों, अत्याधुनिक प्रोडक्शनों और उन प्रयोगात्मक प्रस्तुतियों के लिए बनाया गया था, जिन्हें अहमदाबाद ने पहले कभी नहीं देखा था।

अहमदाबाद का बदलता दर्शक वर्ग: रसिकों से भटके हुए जनसमूह तक

मैंने मल्लिका से पूछा कि उन्होंने वर्षों में दर्शकों में क्या सबसे बड़ा बदलाव देखा है।

“2002 से पहले,” उन्होंने कहा, “अहमदाबाद का दर्शक सच्चा ‘रसिक’ था। उन्हें पता था कि वे क्या देखना चाहते हैं। वे कला को गहराई से महत्व देते थे। लेकिन अब, वे वही देखते हैं जो उन्हें बेचा जाता है। वे बेहतरीन प्रस्तुतियों को खोजते नहीं, बल्कि वही ग्रहण करते हैं जो उनके सामने परोसा जाता है।”

उन्होंने इस बदलाव का श्रेय डिजिटल युग, ओटीटी प्लेटफार्मों, वायरल ट्रेंड्स और मनोरंजन विकल्पों के शोर को दिया। लोग अब मुंबई जाकर कोई नाटक या शो देखने को तैयार हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि अहमदाबाद में ही उतनी ही बेहतरीन, या शायद उससे भी बेहतर प्रस्तुतियाँ हो रही हैं।

“ऐसा नहीं है कि कला के प्रति प्रेम खत्म हो गया है, बल्कि वह व्याकुलताओं के नीचे दब गया है।”

उनके स्वर में निराशा झलकने लगी। “अब लोग कहते हैं, ‘हमें वही दिखाओ जो लोकप्रिय है।’ लेकिन कला ऐसे काम नहीं करती। नए प्रयोग, ताज़ा आवाज़ें और असामान्य प्रस्तुतियाँ भी समान ध्यान देने योग्य हैं।”

उन्होंने हाल ही का एक उदाहरण दिया—”हमने हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियाई थिएटर कंपनी को मेज़बानी दी, जिनका शो ‘Shoot The Cameraman’ अविश्वसनीय था—रोमांचक और गहन विचारों से भरा। कल्पना कीजिए, आप एक हिंसक दृश्य देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कैमरा टीम उसे शूट करती है, जिन कोणों का उपयोग किया जाता है, वह दृश्य प्रेम-प्रसंग जैसा प्रतीत होने लगता है। इस नाटक ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे जो देखते हैं, वह वास्तव में वैसा ही है या नहीं। यह एक अनोखा अनुभव था।”

“लेकिन कितने लोग इसे देखने आए? मुश्किल से 50।”

“यही निराशाजनक है। हम विश्वस्तरीय प्रस्तुतियाँ लाते हैं, अहमदाबाद को बॉलीवुड-शैली के मनोरंजन से परे कुछ असाधारण देखने का अवसर देते हैं, और फिर भी… सीटें खाली रह जाती हैं।”

यादवन चंद्रन: नटरानी के पीछे की रचनात्मक शक्ति

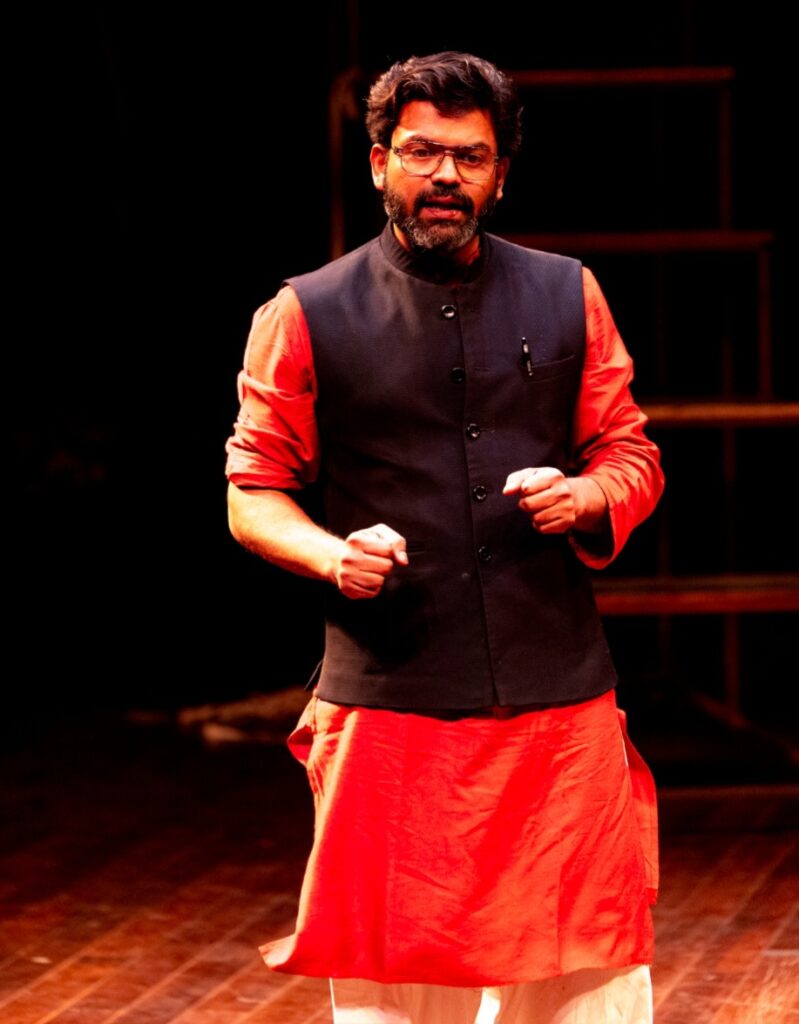

हमारी बातचीत के दौरान, नटरानी के क्रिएटिव डायरेक्टर यदावन चंद्रन भी हमसे आकर जुड़ गए। एक फिल्ममेकर और कहानीकार के रूप में, वे अहमदाबाद के कुछ सबसे महत्वाकांक्षी थिएटर प्रोडक्शनों की रीढ़ रहे हैं।

मैंने यदावन से पूछा, “कड़क बादशाही को आज भी कई लोग अहमदाबाद के आधुनिक थिएटर की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति मानते हैं। लोग अब भी मानते हैं कि उन्हें वैसी और प्रस्तुतियाँ चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है?”

यदावन ने पीछे झुकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, “मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं उस अति-राष्ट्रवाद से ऊब चुका हूँ। मैं कुछ और, कुछ ज़्यादा सार्थक बनाना चाहता हूँ। दरअसल, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरा अगला प्रोजेक्ट गुजराती साहित्य पर आधारित है—कैसे यह जैन पांडुलिपियों से लेकर आधुनिक कहानी कहने की शैली तक विकसित हुआ। यही वह आवाज़ है जिसे मैं अब थिएटर प्रोडक्शनों में लाना चाहता हूँ। हम कड़क बादशाही के दौर से आगे बढ़ चुके हैं। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए।”

“हम इतने अविश्वसनीय शो करते हैं, लेकिन लोग बस उसी चीज़ से चिपके रहते हैं जिसे ‘आइकॉनिक’ ब्रांड किया गया है। उन्हें आकर नए का हिस्सा बनना चाहिए, सिर्फ़ अतीत में अटके रहने से कुछ नहीं होगा।”

मैंने उनके स्वर में एक शांत लेकिन गहरी निराशा महसूस की जब उन्होंने आगे कहा, “अहमदाबाद के लोग, जो मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग से आते हैं, महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। उनके लिए सीखने का अर्थ है खुद को कला में डुबो देना। लेकिन 2002 के बाद, सिर्फ इसलिए कि हमने सच बोला, सत्ता से सवाल किए, हमारे संसाधन हमसे छीन लिए गए। हमारे सहयोगियों और समर्थकों को चुप करा दिया गया। और फिर भी, मल्लिका की वजह से हम आज भी यहाँ खड़े हैं।”

दर्पणा को बनाए रखना: एक निःस्वार्थ लेकिन अडिग संघर्ष

दर्पणा सिर्फ़ एक नृत्य अकादमी नहीं है। यह हजारों छात्रों को प्रशिक्षित कर चुका है, मृणालिनी साराभाई की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, और विभिन्न विधाओं के कलाकारों के लिए एक घर बन चुका है। फिर भी, प्रायोजन प्राप्त करना और दर्शकों की भागीदारी सुनिश्चित करना अब भी एक कठिन लड़ाई बनी हुई है।

“मेरे समय का नब्बे प्रतिशत हिस्सा संसाधन जुटाने में चला जाता है। हम शो आयोजित करते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, हर चीज़ सही तरीके से सुनिश्चित करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है… मैं जानती हूँ कि हम किस तरह जीवित हैं।”

हमारी बातचीत जितनी लंबी चली, उतनी ही गहरी और विचारोत्तेजक रही—इतनी कि सब कुछ शब्दों में समेट पाना कठिन है। इसमें कई महत्वपूर्ण सीखें थीं, कुछ जो मैं हुनरमंच के लिए संजो कर रखूँगा, और कुछ जो व्यक्तिगत रूप से मेरे विचारों में बनी रहेंगी। शायद इनमें से कुछ कभी किसी और लेख का हिस्सा बनें।

जैसे ही मैं वहाँ से विदा हुआ, मेरे भीतर मिश्रित भावनाओं का तूफान था—उनके संघर्षों के लिए एक गहरी उदासी, इस बात की झुंझलाहट कि हम कितनी आसानी से अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन साथ ही, एक अद्वितीय संतोष भी।

क्योंकि अंततः, मुझे एक विरासत के बारे में लिखने का सौभाग्य मिला—एक ऐसी विरासत, जिसे आने वाले वर्षों में उसका सही सम्मान अवश्य मिलेगा। अहमदाबाद जैसे शहर में, जहाँ कला अक्सर व्यापार के सामने संघर्ष करती है, साराभाई परिवार केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है; वे इसकी सांस्कृतिक पहचान के अनमोल रत्न हैं।

मेरी अनुभूति: एक विरासत का भार उठाना

जैसे ही उस शाम मैं नटरानी से बाहर निकला, मेरे भीतर कुछ भारी-सा बस गया—न तो उदासी, न अपराधबोध, बल्कि एक शांत एहसास।

हम अक्सर दूरदृष्टा व्यक्तियों का महिमामंडन तब करते हैं जब वे हमारे बीच नहीं रहते। उनके जाने के बाद, हम उनकी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, स्मारक बनाते हैं, और लिखित श्रद्धांजलियाँ अर्पित करते हैं कि कैसे उन्होंने एक शहर, एक संस्कृति, एक आंदोलन को आकार दिया।

लेकिन उन लोगों का क्या जो अब भी यहाँ हैं? जो अब भी संघर्ष कर रहे हैं, जो अब भी निर्माण कर रहे हैं, जो अब भी दे रहे हैं?

मल्लिका साराभाई केवल एक विरासत को आगे नहीं बढ़ा रही हैं—वह हर दिन एक नई विरासत रच रही हैं। हर सुबह वह यह चुनाव करती हैं कि वह एक ऐसे कला परिदृश्य के लिए संघर्ष करेंगी, जिसे यह शहर धीरे-धीरे नज़रअंदाज़ करने लगा है।

उन्होंने यह तय किया है कि वे मजबूती से खड़ी रहेंगी—चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएँ। चाहे दर्शकों की संख्या घटती जाए। चाहे फंडिंग एक चुनौती बन जाए। चाहे उन्हें बार-बार यह साबित करना पड़े कि कला का अस्तित्व क्यों मायने रखता है।

और हम?

हम में से कितने लोग सिर्फ़ पैसे ही नहीं, बल्कि अपना समय, अपना ध्यान और अपना सम्मान उन चीज़ों में लगाने को तैयार हैं, जो जनप्रियता से नहीं, बल्कि कलात्मक निष्ठा से संचालित होती हैं?

जाते-जाते, मेरे मन में बस एक ही विचार आया—

विरासत हमें विरासत में नहीं मिलती; इसे हमें संजोना पड़ता है।

मल्लिका साराभाई केवल एक विरासत को बनाए नहीं रख रहीं—वह यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हमारे पास भी एक विरासत हो, जिसे हम अपनाएँ।

और हमारा कर्तव्य?

कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इसे पहचानें, इसका सम्मान करें, और सबसे ज़रूरी—इसके लिए उपस्थित रहें।

This article was originally published in English in HunarManch and can be read here.